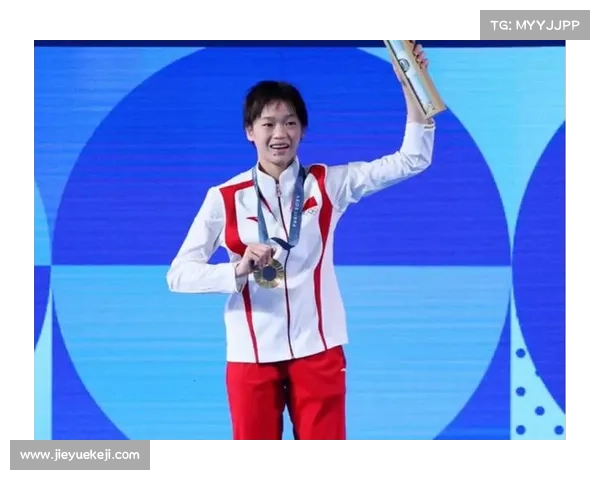

2025 年 6 月,中国跳水名将全红婵因脚踝旧伤复发连续缺席两项国际赛事,舆论场再次掀起轩然大波。这位未满 18 岁的奥运冠军,正经历着从 “水花消失术” 缔造者到 “退赛争议焦点” 的残酷转变。当公众将 “天才” 标签神圣化时,却鲜少意识到,所谓的 “神坛” 不过是用舆论、商业和体制共同编织的金丝牢笼。

一、伤病与成长:被忽视的生理规律

全红婵的退赛并非偶然。长期高强度训练导致其右脚踝韧带严重钙化,入水时的微调能力显著下降。更关键的是,青春期发育带来的身高猛增 7 厘米、体重增加 7 公斤,彻底打破了她原有动作的力学平衡。这种变化在跳水界被称为 “发育关”,每个女性运动员都需经历,但公众往往将其视为 “状态滑坡” 的表现。正如体育学者指出:“当人们争论伤退是否意味着传奇落幕时,更应看到竞技体育的深层命题 —— 如何尊重运动员的成长周期。”

退居省队后,全红婵尝试通过调整训练方式攻克 207C 高难度动作,成功率已显著提升。这种技术突破本是顶尖运动员的常规操作,却被部分网友曲解为 “被队伍冷处理”。更荒诞的是,她与队友逛街买零食的日常画面,竟成为 “不务正业” 的证据。这种对运动员生活细节的过度解读,暴露出公众对 “完美人设” 的病态追求。

二、舆论暴力:从追捧到审判的断崖式落差

退赛消息公布 24 小时内,社交媒体涌现超 200 万条讨论,其中夹杂着大量恶意揣测。有人质疑 “受伤是状态下滑的托词”,更有人翻出队友陈芋汐带伤参赛的案例进行对比。这种 “以伤为耻” 的扭曲逻辑,与当年刘翔退赛时遭遇的舆论暴力如出一辙。心理专家分析,这种从极端追捧到质疑嘲讽的舆论落差,对青少年运动员的心理韧性构成极大考验。

全红婵的家庭也未能幸免。父亲全进华面对果园受灾的哽咽发声,被曲解为 “卖惨炒作”;家中土灶被指责 “不卫生”,甚至被要求 “保持贫穷才显得朴实”。更令人痛心的是,当队友陈芋汐夺冠时,部分粉丝竟跑到其直播间辱骂,将竞技体育异化为 “宫斗剧”。这种饭圈化的暴力,本质上是将运动员工具化的表现 —— 他们不再是有血有肉的个体,而是满足公众情绪投射的符号。

三、体制与商业:过度开发的双重绞索

全红婵现象折射出中国体育人才培养的深层矛盾。东京奥运会后,她迅速被卷入商业化旋涡:商业代言纷至沓来,社交媒体曝光度激增,甚至未取得驾照便收到豪车赠予。这种过度开发不仅挤压了训练时间,更导致其身体超负荷。广东省队教练组为控制其体重采用的 “少吃多练” 模式,最终引发肌肉疲劳和旧伤复发。

体育系统同样面临反思。尽管国家队为其配备了康复团队和心理专家,但长期以来 “金牌至上” 的考核机制,仍在无形中将运动员推向极限。正如奥运冠军谢思埸所言:“跳板上的人生没有捷径,那些消失的水花都是十万次重复的结晶。” 这种对 “完美” 的极致追求,恰恰忽视了运动员作为人的基本需求。

四、破局之路:从造神到育人的范式转变

挪威足球天才哈兰德在职业生涯早期受到严格的上场时间保护,日本网球名将大阪直美敢于为心理健康暂停比赛 —— 这些案例展现了成熟的运动员发展理念。反观中国,体育主管部门尚未建立未成年人运动员商业活动规范,也缺乏 “媒体静默期” 等保护机制。

破局需要多方协同:体育系统应制定科学的训练康复计划,避免过度消耗运动员身体;媒体需克制对私生活的窥探,将焦点回归竞技本身;公众则需学会接受运动员的成长周期,理解 “退赛也是职业生涯的一部分”。正如郭晶晶所言:“别把我们捧上神坛。” 这句话不仅是运动员的心声,更是对整个社会的警示。

evo视讯·(中国大陆)真人平台当全红婵在省队尝试冲浪、探店、制作创意视频时,她展现的不仅是赛场外的鲜活生命,更是对 “神坛” 的无声反抗。或许,暂时的退后正是为了积蓄力量,等待下一次更完美的腾空翻转。而我们需要做的,是给她一片安静的跳板,让她以人的姿态,而非神的面具,重新出发。